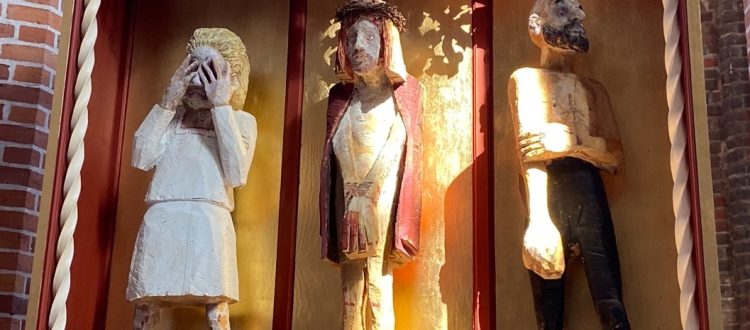

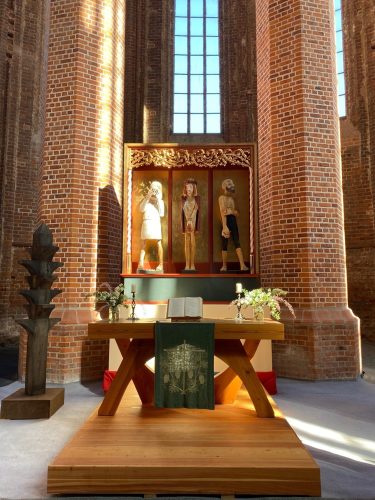

Depuis le 1er mai 2024, « Ecce homo », une magnifique exposition de sculptures, est à voir dans la Marienkirche (l’Eglise mariale) de Beeskow, un petit village en campagne brandebourgeoise. Dans le chœur de l’immense église récemment restaurée, les artistes Hans Scheib, Erik Mai et Ernst Baumeister présentent différentes statues, notamment les cavaliers de l’Apocalypse, ainsi qu’un triptyque avec des sculptures représentant les personnes de Jésus, entouré de Judas et Barabbas, œuvres de l’artiste allemand Hans Scheib. Le sculpteur Erik Mai en a conçu la châsse.

Hans Scheib naît à Potsdam en 1949, puis grandit à Berlin, dans l’ancienne DDR. Après un apprentissage et l’obtention de la Abitur (équivalent du BAC), il étudie la sculpture à Dresde avant de s’établir comme sculpteur à Berlin-Est. En 1985, avec toute sa famille, il décide de passer la frontière et d’aller vivre à Berlin, dans la partie de l’Allemagne de l’ouest. Hans Scheib est connu pour ses personnages en bois peint, taillés à la tronçonneuse, bruts. Ils ont pour la plupart le regard vide, perdu. En effet, leur auteur, lucide, ne craint pas de montrer, de pointer du doigt la vacuité que tout homme porte en lui, une certaine pauvreté, une non-subsistance salvatrices, car appelant une réponse, un créateur, un Autre… une Rédemption. En cela, Hans Scheib porte un véritable regard de compassion sur l’homme moderne, ne niant rien de ses blessures, de son néant, mais sans le condamner pour autant : le sculpteur a toujours une certaine tendresse pour ses personnages, attachants, qu’on voudrait prendre dans les bras, consoler…

Il y a un peu plus d’une année, Hans Scheib a souffert d’un accident vasculaire cérébral, qui l’empêche d’exercer son art. Il semble ainsi que sa recherche de l’homme blessé aboutisse au Christ humilié. Ce n’est pas la première fois que Hans Scheib réalise une sculpture du Christ : il a déjà conçu de magnifiques Christ en croix en bronze. Mais celui-ci est particulièrement humble, réalisé en bois, tout comme les statues de Barabbas et Judas, un Christ humilié au point de se retrouver au rang des malfaiteurs… On pourrait se demander pourquoi ? Mais… n’est-ce pas la kénose que le Christ offre à son Père, son désir d’abaissement, de « se faire péché pour nous sauver » ? Ce triptyque semble un testament de l’artiste, une récapitulation de son œuvre, de sa recherche…

Nous vous proposons ici une méditation de Luigi Giussani sur l’œuvre de Pär Lagerkvist, poète suédois ayant reçu le prix Nobel de littérature en 1951 pour son livre intitulé « Barabbas ». Sans se connaître, le poète et le sculpteur semblent pourtant poser tous deux un regard de compassion sur Barabbas, sur les Barabbas d’aujourd’hui et sur le manque de foi de l’homme moderne, qui a « l’organe de la foi atrophié », comme le disait très justement Tarkovsky dans son film « Stalker ».

« Je terminerai par la présentation du roman pour lequel Lagerkvist a reçu le prix Nobel. Ce fait est extrêmement significatif de la vision et de la conception qui est devenue courante dans la haute culture européenne et mondiale ces cent dernières années et particulièrement, ces cinquante dernières années. En réalité, il reçut le prix Nobel pour le motif suivant : Barabbas est l’homme autonome qui n’a pas de besoins et vit de façon anarchique. Il est l’homme qui se gère et gère son rapport avec les autres et avec la réalité de façon totalement anarchique, sans foi ni loi, ayant comme seul idéal le fait d’être craint de tous et retenu par personne. La force du pouvoir n’est rien, en face de sa propre force et de sa ruse. Il est l’incarnation suggestive de l’expérience de la violence, dans tous les sens du terme.

Voilà comment Papini présente la figure de Barabbas dans son Introduction, lors de la première version italienne du roman : « Barabbas est l’homme, l’homme par excellence qui a la vie sauve grâce au Christ et ne le sait pas ». Cela signifie que dans son autonomie totale, dans sa volonté de violence, car il a une capacité de pouvoir auquel nul ne peut résister, Barabbas reste soumis à une expérience étrange : il comprend que toutes les valeurs les plus hautes lui viennent d’un Autre et il ne sait pas pourquoi. Barabbas a eu la vie sauve parce qu’ils ont tué Jésus et l’ont ainsi libéré. L’homme moderne, au sommet de sa culture, comprend que toutes les valeurs qui l’ont élevé jusqu’à la maîtrise du monde – la valeur de la personne, la valeur de la matière, le concept de progrès, la valeur de la liberté, le concept de travail – sont toutes des valeurs et des concepts qu’il a reçus de la tradition judéo-chrétienne et que ces valeurs ne sont entrées dans la culture universelle que par l’intermédiaire du christianisme. Mais il ne sait pas pourquoi, il ne peut pas s’en rendre compte, puisque Barabbas ne croit pas au Christ. Il voit certaines choses qui se produisent autour de lui au nom du Christ (…). Il perçoit aussi la profondeur des affirmations de l’enseignement de cet homme. Barabbas, qui a eu la vie sauve grâce à cet homme crucifié, n’est plus comme avant, il devient plus violent pour s’affranchir de quelque chose qui le rend étrangement inquiet, lui qui avait toujours été calme et sûr de lui. Tout ce que l’homme moderne possède de grand lui vient du Christ, pourtant il ne parvient plus à avoir cette foi qu’il observe parfois autour de lui, non sans une certaine admiration, chez les petites gens. Mais le temps vainc toutes les volontés et les prétentions à l’autonomie et apaise tout type de violence. Le temps peut être considéré comme une violence qui a vaincu Ulysse inéluctablement : tous les héros de l’antiquité furent vaincus, Ulysse est le seul rescapé, qui mourut de vieillesse. Pour un homme inquiet, qui a fait le tour du monde, quelle humiliation plus grande peut-il exister que de mourir de vieillesse, bloqué sur son île !

Le temps est vainqueur, Barabbas sera à nouveau arrêté et il n’y a plus de salut. Il est « damnatus ad metalla », condamné aux travaux forcés dans les mines romaines. Alors qu’il était enchaîné avec un esclave phrygien décharné, Barabbas perçoit peu à peu chez ce compagnon de peine un étrange comportement. Il ressent à la fois la fascination et la répugnance pour une force qui est en lui et qu’il ne connaît pas. Il est presque jaloux, parce que cet esclave a une force dont il se croyait lui, le roi, le centre de gravité. Un jour, il finit par demander et par savoir. Cet esclave phrygien lui dit : « Regarde, sur l’inscription que chaque esclave porte à son cou est inscrit le titre de l’empereur, mais moi, je ne suis pas un esclave de l’empereur, parce que je ne sers qu’un seul homme, c’est le Christ. » Cet esclave était chrétien.

Imaginez la réaction de cet esclave phrygien lorsqu’il apprend que son compagnon de peine est Barabbas que Jésus-Christ a sauvé. Ce pauvre homme ne peut comprendre pourquoi Barabbas ne croit pas. Il est si bouleversant dans son insistance que Barabbas saisit sa médaille et indique le signe de Jésus-Christ en disant : « moi aussi, je crois ». Barabbas n’exprime pas d’abord une compassion, mais il cherche plutôt à tranquilliser l’angoisse avec laquelle son compagnon l’invitait, il exprime surtout une demande faite à lui-même, une prière inconsciente.

A cause d’un espion, les deux compagnons sont emmenés devant le préteur romain et accusés d’être chrétiens. L’esclave phrygien confesse tranquillement : « Dieu est la signification de la réalité. L’âme nous le révèle, elle qui est comme une lande déserte, comme une terre désolée et fumante après un incendie : cette angoisse de la vie est déterminée par la catégorie de la signification. Cette catégorie de la signification est terrible puisqu’elle détermine tout, y compris sa négation ».

Barabbas, au contraire, nie. On pense ici à Nietzsche lorsqu’il dit : « Ce désir du vrai, de certitude, du réel, comme je le hais ». Cela est une option hargneuse et nous serions tentés de dire fanatique, comme lorsque quelqu’un parle sur le coup de la colère, son discours n’est plus rationnel. Par contre, dans l’œuvre de Lagerkvist, nous découvrons un développement beaucoup plus rationnel. Toutes ses poésies sont un élan qui conduit à l’invocation finale de Barabbas envers la ténèbre, « comme s’il parlait avec elle » ; après de nombreuses péripéties, il finira crucifié lui-aussi, comme ce Jésus à qui il devait la vie.

Pär Lagerkvist a écrit dans une de ses poésies […]: Si tu crois en Dieu et qu’il n’existe pas :

« Si tu crois en Dieu et qu’il n’existe pas,

Alors ta foi est un miracle plus grand encore.

Elle est vraiment d’une grandeur incompréhensible.

Pourquoi existe-t-il une créature au fond des ténèbres,

qui invoque quelque chose qui n’existe pas ?

Afin qu’ainsi cela se produise ?

Personne n’écoute la voix qui crie dans les ténèbres.

Mais alors pourquoi la voix existe-t-elle ? » [1]Conférence donnée par Luigi Giussani à un groupe d’universitaires du Polytechnique de Milan en 1987

References

| ↑1 | Conférence donnée par Luigi Giussani à un groupe d’universitaires du Polytechnique de Milan en 1987 |

|---|