Marie Malherbe peint depuis de très nombreuses années, mais l’épreuve de la maladie requiert une réduction des activités et ouvre la voie à un approfondissement de son œuvre. Les thèmes bibliques se multiplient, jusqu’au jour où elle reçoit à sa grande surprise, une commande de Via Crucis. Après un temps de réflexion, Marie Malherbe accepte de relever le défi et opte pour le chemin de croix biblique plutôt que pour le traditionnel. Exposé en 2017 à Vienne, la Via Crucis (qui sera poursuivi d’une Via Lucis) voyage à Trévise (baptistère de la cathédrale) et est achetée par la communauté de la Santissima Trinita qui l’installe de façon définitive dans leur chapelle. Roberta Bertoni et Clément Imbert ont cherché par leur commentaire à se mettre à l’écoute de l’Esprit soufflant dans chaque station. Terre de compassion vous partage quelques extraits.

L’agonie à Gethsémani

Alors que Jésus prie d’habitude « les yeux levés au Ciel » [1]Jn 17, 1 , son visage est représenté ici penché vers la terre, à l’heure de cette agonie spirituelle qui est une véritable descente aux enfers. Il pleure dans ses mains, ses mains d’homme, dans un combat intérieur indicible où se joue le sort de l’humanité. Jésus pleure au milieu du jardin, le visage dans les mains, la joue rougie par la sueur de sang. Son auréole, signe de cette force divine qui, jusque-là, le protégeait de toute arrestation, commence à s’effacer, de plus en plus recouverte par les ténèbres. La ligne de son épaule se confond littéralement avec ce jardin du péché originel. Il prend le péché du monde, le péché déteint sur lui, car il devient péché [2]2Co, 5 . Comme les disciples endormis, Adam et Ève sommeillent dans la mort en attendant leur rédempteur…

Alors que Jésus prie d’habitude « les yeux levés au Ciel » [1]Jn 17, 1 , son visage est représenté ici penché vers la terre, à l’heure de cette agonie spirituelle qui est une véritable descente aux enfers. Il pleure dans ses mains, ses mains d’homme, dans un combat intérieur indicible où se joue le sort de l’humanité. Jésus pleure au milieu du jardin, le visage dans les mains, la joue rougie par la sueur de sang. Son auréole, signe de cette force divine qui, jusque-là, le protégeait de toute arrestation, commence à s’effacer, de plus en plus recouverte par les ténèbres. La ligne de son épaule se confond littéralement avec ce jardin du péché originel. Il prend le péché du monde, le péché déteint sur lui, car il devient péché [2]2Co, 5 . Comme les disciples endormis, Adam et Ève sommeillent dans la mort en attendant leur rédempteur…

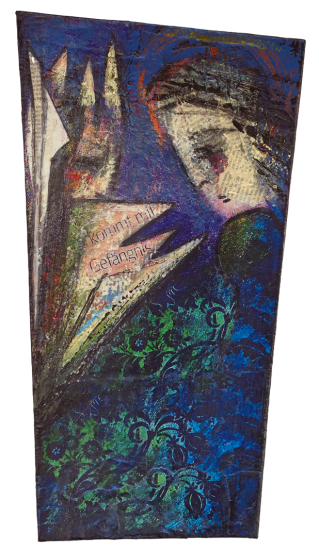

La trahison de Judas

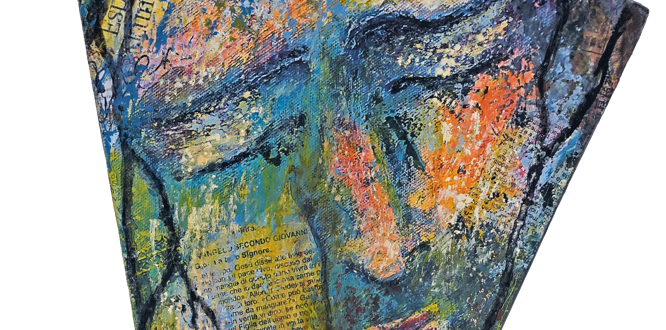

L’artiste représente un Jésus désarmé, au visage « triste à mourir » [3]Mt 26, 38 , car à la préscience de ce qui l’attend s’ajoute la souffrance terrible de ne pouvoir sauver tous les hommes. Sur fond de simple papier journal qui crie toutes les détresses du monde, ses traits tristes restent gracieux, ultime douceur de l’innocence que rien ne parvient à durcir. Tout est courbe en lui ; son épaule et son corps se confondent avec les courbes végétales du jardin, Il est Le Jardin. Il est le cep qui s’enroule pour donner la vie. Judas lui fait face dans une symétrie inversée : ses traits sont anguleux, encadrés de formes pointues qui évoquent piques, lances et boucliers. Judas et les soldats capturant Jésus sont traités en un seul personnage. Leur mission est la même : arrêter Jésus, comme le suggèrent les extraits de journaux restés visibles leur armement (« Kommt mit », « Venez » / « Gefängnis », « prison »)…

L’artiste représente un Jésus désarmé, au visage « triste à mourir » [3]Mt 26, 38 , car à la préscience de ce qui l’attend s’ajoute la souffrance terrible de ne pouvoir sauver tous les hommes. Sur fond de simple papier journal qui crie toutes les détresses du monde, ses traits tristes restent gracieux, ultime douceur de l’innocence que rien ne parvient à durcir. Tout est courbe en lui ; son épaule et son corps se confondent avec les courbes végétales du jardin, Il est Le Jardin. Il est le cep qui s’enroule pour donner la vie. Judas lui fait face dans une symétrie inversée : ses traits sont anguleux, encadrés de formes pointues qui évoquent piques, lances et boucliers. Judas et les soldats capturant Jésus sont traités en un seul personnage. Leur mission est la même : arrêter Jésus, comme le suggèrent les extraits de journaux restés visibles leur armement (« Kommt mit », « Venez » / « Gefängnis », « prison »)…

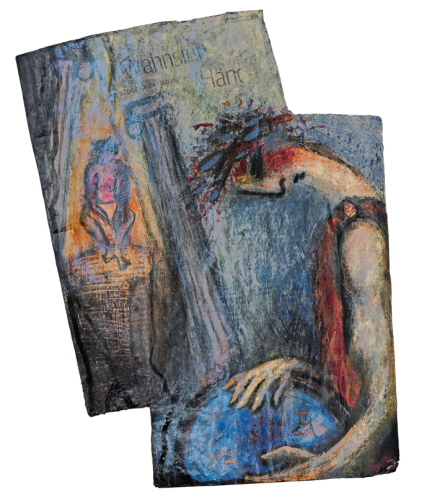

Jésus devant Pilate

L’artiste dépeint les deux protagonistes en portraits inversés. Au premier plan domine la stature de Pilate. À l’arrière-plan apparaît un Jésus assis, dans une attitude de reddition et d’épuisement (…). Le cou tendu de Pilate montre qu’il amorce bien un effort vers son interlocuteur, mais ployant sous le poids de la décision qui lui incombe, il se recroqueville finalement dans son espace borné, aussi cadré qu’une garnison romaine. Il se courbe comme si un plafond invisible l’empêchait d’en sortir, de lever les yeux et d’accéder au plan plus subtil où Jésus émet pourtant une douce lumière. Agrippé à sa vasque, il refuse la chaleur orangée qui émane de Jésus et s’enferme dans un univers froid (…)

L’artiste dépeint les deux protagonistes en portraits inversés. Au premier plan domine la stature de Pilate. À l’arrière-plan apparaît un Jésus assis, dans une attitude de reddition et d’épuisement (…). Le cou tendu de Pilate montre qu’il amorce bien un effort vers son interlocuteur, mais ployant sous le poids de la décision qui lui incombe, il se recroqueville finalement dans son espace borné, aussi cadré qu’une garnison romaine. Il se courbe comme si un plafond invisible l’empêchait d’en sortir, de lever les yeux et d’accéder au plan plus subtil où Jésus émet pourtant une douce lumière. Agrippé à sa vasque, il refuse la chaleur orangée qui émane de Jésus et s’enferme dans un univers froid (…)

Entre la vasque et la colonne romaine apparaît le mot « Politik », qui indique la vraie motivation de la condamnation à mort. Au-dessus de Pilate apparaissent deux autres mots : « Wahnsinn » (folie) et « Hände » (mains), la folie qu’exprime ce lavage des mains ou encore la folie qui, à partir de ce moment, livre Jésus aux mains des tortionnaires…

Le couronnement d’épines

Il fait suite à la terrible flagellation qui a lacéré le corps du Christ et l’a vidé d’une partie considérable de son sang. Jésus, épuisé, a le visage légèrement incliné, le front ceint de la couronne d’épines, « il n’ouvre pas la bouche » [4]Is 53, 7 . Le visage souffrant de Jésus se dégage d’un arrière-plan fait d’articles de journaux, mais aussi de feuilles de messe. Il est le Messie et il est la messe, comme prêtre et victime à la fois. En cet instant, il accomplit la première messe : « Ceci est mon sang ». De ces extraits de messe, l’artiste a intentionnellement sélectionné des passages bibliques relatifs à la Passion. Deux mots sont restés visibles en gros caractères, « esprit » et « lumière », rappelant la nature divine du Christ…

Jésus rencontre les femmes

Au premier plan se déploient le torse et un bras de Jésus, vus de dos, surplombés par la poutre transversale de la croix. La silhouette est puissante. À première vue, elle semble déjà crucifiée, tant elle domine la scène de sa hauteur. C’est pourtant bien un condamné encore en marche vers son supplice qui rencontre les femmes disciples. Ce que l’artiste a voulu mettre en exergue par cette composition est la majesté du Fils de l’Homme sur le chemin du Calvaire (…). Un trio de femmes progresse vers Jésus en s’inclinant jusqu’à terre, dans une douleur mêlée de vénération. Elles pleurent et se lamentent sur le condamné : deux ont les mains levées vers le ciel, une troisième est à côté de Jésus et se couvre le visage, en proie aux sanglots. Une quatrième femme, nue, se tient à l’écart…

Au premier plan se déploient le torse et un bras de Jésus, vus de dos, surplombés par la poutre transversale de la croix. La silhouette est puissante. À première vue, elle semble déjà crucifiée, tant elle domine la scène de sa hauteur. C’est pourtant bien un condamné encore en marche vers son supplice qui rencontre les femmes disciples. Ce que l’artiste a voulu mettre en exergue par cette composition est la majesté du Fils de l’Homme sur le chemin du Calvaire (…). Un trio de femmes progresse vers Jésus en s’inclinant jusqu’à terre, dans une douleur mêlée de vénération. Elles pleurent et se lamentent sur le condamné : deux ont les mains levées vers le ciel, une troisième est à côté de Jésus et se couvre le visage, en proie aux sanglots. Une quatrième femme, nue, se tient à l’écart…

Le bon larron

La scène est traitée de façon originale : alors qu’il est à plusieurs mètres de distance, pendu à sa propre croix, le bon larron incline sa tête sur la poitrine de Jésus. Le geste n’est pas sans rappeler celui de Jean lors de la Cène, qui « se penche sur la poitrine de Jésus » [5]Jn 13, 25 . Bien qu’anatomiquement impossible, ce mouvement traduit une attitude intérieure : la confiance de celui qui, au dernier instant de sa vie, reconnaît que Dieu est bon et se plonge dans la miséricorde. (…) Dans l’image, les chairs du Christ, disloquées, mais encore vives et rehaussées de tons orangés, semblent comme réchauffées par le retournement sincère de cet homme et la joie d’avoir gagné un cœur. « Nul ne peut venir à moi, si le Père, qui m’a envoyé, ne l’attire » [6]Jn 6, 44 : à l’heure où Jésus se sent abandonné par son Père, le cri du bon larron n’est-il pas une forme de réponse du Ciel ? …

La scène est traitée de façon originale : alors qu’il est à plusieurs mètres de distance, pendu à sa propre croix, le bon larron incline sa tête sur la poitrine de Jésus. Le geste n’est pas sans rappeler celui de Jean lors de la Cène, qui « se penche sur la poitrine de Jésus » [5]Jn 13, 25 . Bien qu’anatomiquement impossible, ce mouvement traduit une attitude intérieure : la confiance de celui qui, au dernier instant de sa vie, reconnaît que Dieu est bon et se plonge dans la miséricorde. (…) Dans l’image, les chairs du Christ, disloquées, mais encore vives et rehaussées de tons orangés, semblent comme réchauffées par le retournement sincère de cet homme et la joie d’avoir gagné un cœur. « Nul ne peut venir à moi, si le Père, qui m’a envoyé, ne l’attire » [6]Jn 6, 44 : à l’heure où Jésus se sent abandonné par son Père, le cri du bon larron n’est-il pas une forme de réponse du Ciel ? …

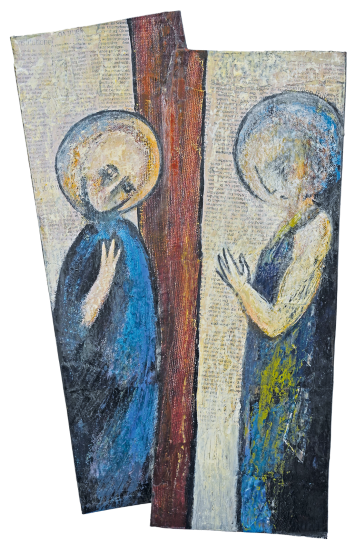

Marie au pied de la croix

Le bois de la croix sépare Marie et Jean et les unit en même temps ; les deux pièces qui forment le panneau se rejoignent exactement sur cette ligne verticale. En arrière-plan affleure le fond habituel de papier journal, mais cette fois-ci, il n’est plus limité au corps de Jésus. Le crucifié n’est pas représenté, mais sa présence transparaît à travers le fond fait d’écritures, qui symbolise la persistance de sa Parole, dont Marie et Jean sont les dépositaires privilégiés. (…) Les têtes de Marie et de Jean sont inscrites dans deux auréoles dont l’image évoque le monde lui-même, ce qui donne à cette représentation une dimension cosmique. Elle suggère que la Mater Dolorosa est également la femme enveloppée de soleil du livre de l’Apocalypse…

Le bois de la croix sépare Marie et Jean et les unit en même temps ; les deux pièces qui forment le panneau se rejoignent exactement sur cette ligne verticale. En arrière-plan affleure le fond habituel de papier journal, mais cette fois-ci, il n’est plus limité au corps de Jésus. Le crucifié n’est pas représenté, mais sa présence transparaît à travers le fond fait d’écritures, qui symbolise la persistance de sa Parole, dont Marie et Jean sont les dépositaires privilégiés. (…) Les têtes de Marie et de Jean sont inscrites dans deux auréoles dont l’image évoque le monde lui-même, ce qui donne à cette représentation une dimension cosmique. Elle suggère que la Mater Dolorosa est également la femme enveloppée de soleil du livre de l’Apocalypse…

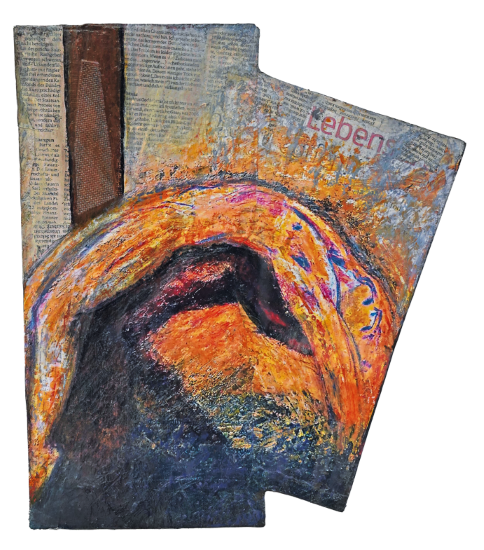

La descente de croix

Le corps de Jésus est décloué par Joseph d’Arimathie, ici représenté portant le Christ mort sur ses propres épaules. Cette station rend hommage à l’humilité et au courage de cette figure obscure qui, bien que n’étant pas sur le devant de la scène, joue un rôle décisif. C’est ce que rappelle la liturgie byzantine dans le tropaire du Vendredi saint, Le noble Joseph, chanté pendant la procession au tombeau. La courbure du corps évoque la forme des pierres tombales de l’époque. En cela, cette station condense les deux épisodes où intervient Joseph d’Arimathie : la descente de croix et la mise au tombeau. (…) L’arrondi du corps évoque aussi une clé de voûte : « Celui qu’ont rejeté les bâtisseurs est devenu la pierre d’angle » [7]Mt 21, 042 . Il n’est pas sans rappeler non plus la forme d’un pont. Par son sacrifice, le Christ est bien ce nouveau « pont » entre Ciel et terre, signe de la nouvelle alliance – comme l’arc-en-ciel était celui de la première alliance offerte à Noé. De même que Dieu avait permis aux Hébreux de sortir de captivité en traversant la mer Rouge, le Christ inaugure par sa mort un chemin de libération vers la vraie vie…

Le corps de Jésus est décloué par Joseph d’Arimathie, ici représenté portant le Christ mort sur ses propres épaules. Cette station rend hommage à l’humilité et au courage de cette figure obscure qui, bien que n’étant pas sur le devant de la scène, joue un rôle décisif. C’est ce que rappelle la liturgie byzantine dans le tropaire du Vendredi saint, Le noble Joseph, chanté pendant la procession au tombeau. La courbure du corps évoque la forme des pierres tombales de l’époque. En cela, cette station condense les deux épisodes où intervient Joseph d’Arimathie : la descente de croix et la mise au tombeau. (…) L’arrondi du corps évoque aussi une clé de voûte : « Celui qu’ont rejeté les bâtisseurs est devenu la pierre d’angle » [7]Mt 21, 042 . Il n’est pas sans rappeler non plus la forme d’un pont. Par son sacrifice, le Christ est bien ce nouveau « pont » entre Ciel et terre, signe de la nouvelle alliance – comme l’arc-en-ciel était celui de la première alliance offerte à Noé. De même que Dieu avait permis aux Hébreux de sortir de captivité en traversant la mer Rouge, le Christ inaugure par sa mort un chemin de libération vers la vraie vie…