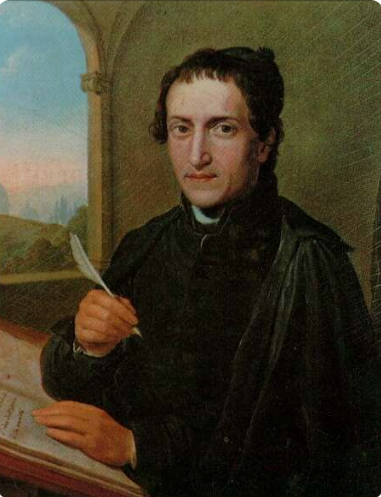

Géant de la culture, fondateur de l’Institut de la Charité et de l’Institut des Sœurs de la Providence. Sa vie est un éloge à la passivité et aux trois charités : surnaturelle, intellectuelle et matérielle. Le Concile Vatican II a révoqué la condamnation qui pesait sur ses œuvres et Benoit XVI l’a béatifié.

Bienheureux Antonio Rosmini

Sur le point d’être béatifié en 2007, Benoît XVI a exalté sa « charité intellectuelle » et le cardinal Saraiva l’a qualifié de « géant de la culture ». Rosmini fut un fervent défenseur de l’unité entre foi et raison, ce qui lui valut un véritable calvaire. Il est né à Rovereto, en Italie, d’une famille noble et aisée, le 24 mars 1797. Avoir été baptisé le lendemain de sa naissance, lors de la fête de l’Annonciation, fut très important pour lui : « En me donnant le privilège de naître à la grâce le jour de la fête de Marie, Dieu a manifesté sa volonté de me la donner pour Mère et Protectrice. Puissé-je lui répondre et l’aimer, comme je me le propose pour l’éternité. » Ce signe marquera les moments clés de sa vie.

La piété régnait au foyer. Dieu bénit les parents par l’engagement religieux de leur fille aînée, chez les Filles de la Charité Canossiennes, et par le bienheureux, leur second enfant. Le plus jeune en revanche fut plus éloigné de la foi, mais bénéficia toujours de la compréhension de ses frères.

Pour Antonio, son oncle paternel Ambrogio, architecte et peintre reconnu, fut une référence importante dans sa formation, bien qu’à cinq ans, il savait déjà lire et écrire ; il apprit avec la Bible, les Actes des martyrs et les vies des saints. Ses parents encouragèrent son goût pour l’étude et la recherche, déjà manifeste à l’âge de sept ans. À quinze ans, alliant amour des livres et vie spirituelle, il fonda l’académie « Vannettiana » : les enfants y partageaient étude, charité et prière.

À seize ans, sa vocation sacerdotale s’éveilla, un idéal qu’il conserva même si sa famille ne le partageait pas au début. Il étudia à l’université de Padoue, où il fit preuve de qualités exceptionnelles pour pénétrer les arcanes des sciences et des humanités. Il maîtrisait un large éventail de disciplines : philosophie, politique, droit, éducation, science, psychologie et art. C’est précisément grâce à cette vaste connaissance qu’il comprit clairement qu’aucune de ces disciplines ne représentait un danger pour la foi, mais qu’elles étaient plutôt « des alliées nécessaires », comme l’a souligné Jean-Paul II en 1998.

Il fut ordonné prêtre en 1821. Il assuma son ministère avec des idées claires et saintes : « Le prêtre doit être un homme nouveau : vivre au ciel avec le cœur et l’esprit, converser sans cesse avec le Christ ; revenir de l’autel en saint, en apôtre, en homme rempli de Dieu. Il doit progresser dans toutes les vertus, être le premier à aimer le travail dur, l’humiliation, la souffrance…, un modèle d’obéissance parfaite, il doit vivre la charité envers le prochain comme une flamme qui embrase le monde entier. » Prière, étude, charité… tel était le rythme de ses journées.

Pie VIII l’encouragea à se consacrer à l’écriture et à reléguer au second plan la vie active. Alessandro Manzoni, écrivain et poète, ami intime d’Antonio, n’a jamais caché son admiration pour lui. Il disait de lui qu’il était « l’une des cinq ou six plus hautes intelligences philosophiques que Dieu ait données à l’humanité ».

Mais il ne possédait pas seulement du talent. Il était un homme prudent, intègre, disposé avant tout à accomplir la volonté de Dieu ; il donna la preuve de sa vocation et vécut en communion avec le Siège apostolique, comme le souligna Grégoire XVI dans sa lettre In sublimi de 1839.

Il impulsa l’Encyclopédie chrétienne, en réponse à la française, ainsi que l’Association des Amis pour l’animation chrétienne de la société. Bien que ces œuvres n’aient pas eu une grande répercussion, elles témoignèrent de son désir de mettre tout ce qu’il possédait au service des autres, espérant leur être utile. Cela incluait son assistance spirituelle, le don de ses biens matériels et son bagage intellectuel, car il savait qu’il s’agissait d’un instrument apostolique fécond. Autrement dit, une magnifique trilogie dans laquelle sa charité brillait d’éclats spirituels, matériels et intellectuels.

Il entretint une correspondance abondante, aujourd’hui recueillie en treize volumes. Son activité fut admirable. Il fonda non seulement deux instituts, un masculin et un féminin – l’Institut de la Charité et celui des Sœurs de la Providence –, mais son intense travail intellectuel le conduisit aussi à créer un nouveau système philosophique. Mais tout cela sans le moindre activisme, au contraire : « Depuis longtemps j’ai commencé à pratiquer, sans l’avoir explicitement décider, le principe de la passivité, mû par la conscience de mon incapacité absolue et instruit par ma propre expérience. En effet, chaque fois que j’entreprends un projet, comme la Société des Amis, Dieu permet qu’il n’aboutit pas, pour que j’ouvre mes yeux, mettant de côté mon orgueil naturel, sur ma profonde inaptitude. »

En 1848, il mena une mission diplomatique pour le gouvernement piémontais auprès du Saint-Siège, mais y renonça en raison de profondes divergences avec les intérêts politiques de ce dernier. La même année, ses créations intellectuelles furent prises pour cible par le Magistère de l’Église, ce qui entraîna son exil à Gaeta, aux côtés de Pie IX, dont il fut le conseiller. En 1849, il tomba en disgrâce auprès du pape et il retourna dans le nord de l’Italie.

En chemin, il apprit que deux de ses œuvres avaient été mises à l’Index, fruit d’un sombre complot tramé par un réseau de rivalités. Il endura humiliations et persécutions avec l’esprit d’un fidèle fils de Dieu et de l’Église, vivant héroïquement la charité et l’humilité. Selon ses propres mots, il avait l’habitude de « voir les choses d’en haut ».

Il fut désigné cardinal, mais ne fut jamais consacré.

Le centre de sa spiritualité, indéniablement influencée par Marie, était : le « Principe de disponibilité » à la volonté de Dieu, dans un double mouvement :

1. Ne faire aucune œuvre extérieure de moi-même, mais me purifier, prier et attendre le signe que c’est la volonté de Dieu.

2. Ne rien refuser de tout ce que la volonté de Dieu me demande à travers les circonstances.

Bibliquement : « Me laisser conduire par l’Esprit de Dieu » (Rm 8,14).

Église – Don

Le procès sur ses œuvres l’accompagna jusqu’à la fin de sa vie. Il manifesta sa conviction que tout était entre les mains de Dieu, affirmant qu’il se sentait « assez inutile ». Il mourut à Stresa le 1er juillet 1855.

En 1887, quarante de ses propositions, contenues dans diverses œuvres publiées et inédites, furent condamnées par le décret doctrinal Post obitum de la Sacrée Congrégation du Saint-Office.

Mais son œuvre fut reconsidérée au Concile Vatican II, et la condamnation fut levée en 2001.

Benoît XVI le béatifia le 18 novembre 2007.