De sa ville natale d’Isnotú aux salles de cours de l’Université centrale du Venezuela, la vision éthique et compatissante de celui que l’on surnommait le médecin des pauvres a transformé l’enseignement médical et laissé une empreinte indélébile sur l’identité professionnelle des médecins vénézuéliens. Son héritage philosophique et scientifique continue de guider la pratique d’une médecine sensible et moralement engagée.

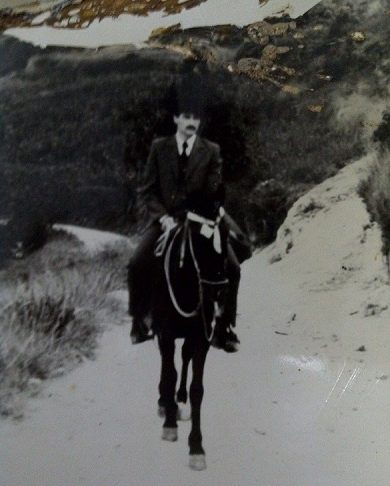

José Gregorio Hernández

Dans l’histoire de la médecine vénézuélienne et de la science latino-américaine, un nom brille d’un éclat particulier : José Gregorio Hernández. Cette figure, qui est sur le point de devenir l’un des premiers saints vénézuéliens, incarne la synthèse parfaite entre science, éthique, compassion et religion. Il a non seulement été le pionnier qui a modernisé l’enseignement médical au Venezuela, mais aussi le créateur d’un modèle de soins que les médecins vénézuéliens portent encore dans leur ADN : celui d’une médecine sensible, humaine, proche de la douleur du patient.

Dans les hôpitaux du pays et dans les centres de santé du monde entier où travaillent des médecins formés au Venezuela, on perçoit encore l’empreinte de celui que l’on appelait le médecin des pauvres. Cette manière chaleureuse et empathique d’écouter, de regarder dans les yeux, de traiter la maladie sans oublier le malade, d’enseigner que le médecin doit guérir le corps sans abandonner l’âme, est sans aucun doute l’un des plus grands héritages de José Gregorio.

Les origines de la vocation de José Gregorio Hernández

Au cœur des Andes, entre brumes et plantations de café, José Gregorio Hernández Cisneros est né le 26 octobre 1864. Son village natal, Isnotú, était alors un hameau paisible où la foi, l’éducation et le travail s’entremêlaient dans la vie quotidienne. Sa mère, Josefa Antonia Cisneros, femme profondément dévouée, et son père, Benigno Hernández Manzaneda, commerçant et homme intègre, lui ont inculqué l’amour de la discipline et de la prière. Dès son plus jeune âge, il a fait preuve d’une intelligence précoce et d’une sensibilité inhabituelle à la souffrance d’autrui.

Selon María Isabel Giacopini, coordinatrice de la Chaire libre Dr José Gregorio Hernández de l’Université centrale du Venezuela (UCV), sa vocation au service des autres lui a été transmise par les femmes de sa famille. « Sa mère et sa tante l’emmenaient rendre visite aux malades, leur apporter des médicaments et des vêtements, et prier le rosaire. Dès son enfance, il a appris qu’aider les autres était une façon de prier. C’est là que réside l’origine de sa grande sensibilité humaine », a-t-elle déclaré dans une interview accordée à El Nacional.

Mais le premier à découvrir son génie fut un marin nommé Pedro Celestino Sánchez qui, après avoir survécu à un naufrage sur le lac Maracaibo, demanda à fonder une école à Isnotú. C’est là qu’il remarqua le génie du petit José Gregorio. « Don Pedro Celestino vit en lui un esprit vif, appliqué, doté d’une intelligence supérieure. C’est lui qui dit à son père qu’il devait l’envoyer à Caracas, car cet enfant était né pour les sciences et les lettres », raconte Giacopini. Convaincu par les conseils du marin, Don Benigno dit à José Gregorio une phrase qui allait marquer son destin : « Mon fils, les peuples ont davantage besoin de médecins que d’avocats ». C’est ainsi qu’à l’âge de 13 ans, le jeune Andin entreprit le voyage vers Caracas.

L’étudiant qui voyait Dieu dans la science

En 1878, après un long voyage à dos de mulet et en diligence, José Gregorio arriva dans la capitale. Il fut admis au Colegio Villegas, où il apprit les langues et les sciences avec une passion qui étonnait ses professeurs. En 1882, il obtint son baccalauréat en philosophie et s’inscrivit à l’Université centrale du Venezuela pour étudier la médecine.

À cette époque, l’enseignement médical était ancré dans les méthodes du siècle précédent. Mais il apportait avec lui une curiosité qui ne se contentait pas des livres. Il se plongea dans la lecture d’ouvrages français et allemands, dans l’expérimentation et l’observation minutieuse du corps humain. C’était un élève exceptionnel, discipliné, humble et profondément croyant.

À cette époque, l’enseignement médical était ancré dans les méthodes du siècle précédent. Mais il apportait avec lui une curiosité qui ne se contentait pas des livres. Il se plongea dans la lecture d’ouvrages français et allemands, dans l’expérimentation et l’observation minutieuse du corps humain. C’était un élève exceptionnel, discipliné, humble et profondément croyant.

Le 29 juin 1888, il obtint son diplôme de docteur en sciences médicales avec mention. Le recteur Aníbal Dominici lui fit ses adieux avec ces mots prophétiques : « Le Venezuela et la médecine attendent beaucoup du docteur Hernández ».

En 1889, le gouvernement de Juan Pablo Rojas Paúl lui accorda une bourse pour étudier à Paris, alors haut lieu de la science médicale. Il y suivit une formation en physiologie, microbiologie, bactériologie, histologie et anatomie pathologique. Il a étudié au Laboratoire de physiologie expérimentale avec le docteur Isidore Strauss, disciple d’Émile Roux et de Louis Pasteur, ce qui lui a valu le surnom de « Pasteur vénézuélien ». Il a également étudié l’organisation des hôpitaux français, avec pour mission de rapporter au Venezuela les connaissances et les équipements nécessaires à la construction de l’hôpital Vargas, alors en projet.

En Europe, il comprit que la science devait avoir un visage humain. Il visitait les hôpitaux et les quartiers ouvriers, où il soignait les malades aux côtés des prêtres. Dans ses lettres, il parlait avec la même dévotion de la médecine et de la religion, car il voyait dans les deux un moyen d’aider son prochain. Il tenta à deux reprises d’entrer dans un ordre religieux, mais sa santé fragile l’en empêcha. Selon Giacopini, c’était probablement un signe divin lui indiquant que sa mission était autre : servir Dieu en soignant les plus démunis.

Le maître qui a semé les graines d’une nouvelle médecine

Lorsqu’il revint à Caracas en 1891, il rapporta avec lui des livres, des microscopes et une vision révolutionnaire de l’enseignement médical. Il fonda le premier laboratoire de physiologie expérimentale et donna des cours d’histologie normale et pathologique, de physiologie et de bactériologie. « Il créa un modèle d’apprentissage axé non seulement sur la formation de bons médecins, mais aussi d’hommes de bien. Des hommes qui font honneur au Venezuela et qui sont toujours au service de leur prochain », a déclaré Giacopini.

Sa pédagogie a transformé l’Université centrale : les étudiants ont cessé d’être des auditeurs passifs pour devenir des chercheurs actifs. « Tout le monde voulait assister à ses cours », se souvient Giacopini. « Il expliquait avec clarté, avec enthousiasme et, surtout, avec éthique. Il a formé au moins dix générations de médecins qui allaient ensuite transformer la santé publique au Venezuela ».

Sa manière d’enseigner étonnait les étudiants : il parlait de Pasteur, de Koch, de Claude Bernard, et insistait sur l’observation directe et l’expérimentation comme base de toute connaissance médicale.

José Gregorio Hernández fut le premier médecin à enseigner la mesure de la pression artérielle au Venezuela. Il introduisit l’utilisation du premier sphygmomanomètre de Potain et prit la pression artérielle de ses élèves dans le cadre de stages cliniques, selon un récit du médecin Federico Lizarraga. Il mena également des études sur la tuberculose, contribuant ainsi à la compréhension de cette maladie à son époque. (…)

Son dévouement à l’enseignement pendant environ 23 ans était si profond que beaucoup de ses élèves se souvenaient de lui non seulement comme d’un professeur, mais aussi comme d’un guide moral. Il exigeait de la discipline, mais aussi de l’humanité. « Le médecin qui n’aime pas son patient, disait-il, n’a pas compris sa vocation ».

En 1906, grâce à un financement de l’État, José Gregorio publie le livre Elementos de bacteriología (Éléments de bactériologie). Ce texte, basé sur ses conférences à l’UCV, est divisé en deux parties : la première traite des fondements théoriques de la bactériologie, et la seconde se concentre sur la bactériologie spéciale, mettant en évidence les maladies courantes chez les humains et les animaux, selon la Bibliothèque numérique César Rengifo. Il est considéré comme le premier manuel de bactériologie publié au Venezuela et a été utilisé pendant de nombreuses années comme manuel officiel de la chaire de bactériologie.

Mais au-delà de la salle de classe et du laboratoire, José Gregorio était un médecin profondément humain. Il écoutait ses patients avec patience et tendresse. Il arpentait les rues de La Pastora avec sa mallette noire, soignant les malades sans distinction. Il n’a jamais cessé d’étudier ni de prier. « Parfois, le médecin est comme un prêtre, explique Giacopini. José Gregorio ne traitait pas seulement la maladie, il soignait l’âme. Il demandait : « Qu’avez-vous ? », et le patient lui ouvrait son cœur. Cette empathie le guérissait plus que les médicaments ».

Mais au-delà de la salle de classe et du laboratoire, José Gregorio était un médecin profondément humain. Il écoutait ses patients avec patience et tendresse. Il arpentait les rues de La Pastora avec sa mallette noire, soignant les malades sans distinction. Il n’a jamais cessé d’étudier ni de prier. « Parfois, le médecin est comme un prêtre, explique Giacopini. José Gregorio ne traitait pas seulement la maladie, il soignait l’âme. Il demandait : « Qu’avez-vous ? », et le patient lui ouvrait son cœur. Cette empathie le guérissait plus que les médicaments ».

Avant ses consultations, il jouait du violon ou du piano pour se détendre et créer une atmosphère sereine. Pendant la pandémie de grippe espagnole en 1918, sa simple présence était un baume. « L’espoir est arrivé », disaient les malades en le voyant arriver. C’est pourquoi on l’appelait « l’apôtre de la paix et de l’espoir ».

En 1912, avec son livre Elementos de Filosofía (Éléments de philosophie), José Gregorio Hernández a fait un pas au-delà de la médecine. Pour lui, le médecin devait avoir une « philosophie de vie », une éthique qui guide sa science. « Ce livre, dit Giacopini, était un cadeau pour les Vénézuéliens. Il explique sa façon de comprendre l’existence : l’âme, la raison, la morale. Il nous enseigne que les Vénézuéliens admirent la philosophie parce qu’ils ont une âme qui recherche le bien ». Il y affirmait que la science et la foi ne s’opposent pas, mais se complètent. La première explique le comment, la seconde le pourquoi. Il a ainsi anticipé la bioéthique moderne, rappelant que « la science sans morale se détruit elle-même ».

L’héritage de José Gregorio Hernández perdure chez les médecins vénézuéliens

Le modèle de soins instauré par José Gregorio Hernández, qui allie technique et bienveillance, s’est transmis de génération en génération. Dans les hôpitaux du Venezuela et du monde entier, les médecins formés selon cette école se distinguent par leur empathie et leur humanité.

« Tous les Vénézuéliens ont cette sensibilité. José Gregorio nous a appris que la véritable médecine consiste à aider, à accompagner, à écouter. Et c’est ce que les médecins vénézuéliens continuent de faire, où qu’ils se trouvent », explique Giacopini.

Le 29 juin 1919, jour de la Saint-Pierre-et-Saint-Paul, il fut renversé par une voiture alors qu’il traversait la rue. Il mourut à l’âge de 54 ans. Sa dépouille fut exposée à l’Université centrale, où étudiants et citoyens défilèrent pendant des heures devant son cercueil. Les pauvres le pleurèrent comme un père, et les médecins comme un maître. Avec le temps, sa tombe est devenue un lieu de pèlerinage et son nom, synonyme d’espoir.

Sa canonisation célèbre non seulement sa sainteté, mais aussi l’héritage d’une pensée qui continue de guider la médecine vénézuélienne et l’âme du pays. Son exemple nous rappelle que la science, sans amour, perd tout son sens, et que le médecin, sans compassion, cesse d’être au service de la vie. José Gregorio Hernández n’a pas seulement guéri des corps : il a guéri des consciences. Son héritage vit dans chaque médecin qui écoute avant de diagnostiquer, qui accompagne avant de prescrire.

Article original écrit par Erika Hernández le 15 Octobre 2025 sur le journal El Nacional.

Photos: Internet