Javier Sartorius Milans del Bosch était un jeune homme extraverti et une promesse du tennis espagnol. Issu d’une famille aisée et prestigieuse, il avait devant lui le succès auquel beaucoup de jeunes aspirent. Cependant, ce privilège avait un prix : la négligence des études, le gaspillage, les nuits sans fin de fête, le sexe et une recherche constante du plaisir, comme si la vie devait s’achever le lendemain. Au fond, tout cela n’était que le symptôme d’une cause plus profonde : un désir insatiable d’absolu, la soif d’une expérience réelle de l’infini, le besoin de vivre jusqu’à l’extrême, pour découvrir ce qu’il y a au-delà.

Ce même élan le conduisit aux États-Unis, non par choix personnel, mais parce que son père, lassé de le voir gâcher sa vie, décida de l’y envoyer avec son frère Fernando pour y étudier le commerce grâce à une bourse sportive. Javier et son frère avaient l’impression que le monde leur appartenait ; ils étaient prêts à le conquérir. L’Espagne leur semblait trop étroite, et les États-Unis se présentaient comme une nouvelle et fascinante tentation pour continuer à dominer la vie.

Et c’est ce qu’il se passa. Avec toute leur arrogance, ils arrivèrent en Amérique et ne tardèrent pas à s’entourer de femmes, à se faire des amis et à gagner le championnat national de padel-tennis en 1989. Mais avant cela, une rencontre inattendue avec des sans-abri changea le cours de sa vie. Javier commença à pressentir qu’il existait une autre eau capable d’apaiser sa soif ; il sentit que ce n’était plus lui qui cherchait l’infini, mais que l’infini venait à sa rencontre. Ce n’était plus lui qui criait, courait et s’épuisait pour ressentir une jouissance existentielle, mais l’existence elle-même, le sens même de la vie, qui commençait à l’appeler, silencieusement, patiemment.

Ainsi commença le véritable voyage de Javier : la découverte du visage du sens, la certitude que ce visage lui était familier, qu’il se rendait présent dans son histoire personnelle. Il comprit que sa propre histoire n’était que le résumé de sa relation avec cette Présence qui ne l’avait jamais abandonné et qui l’appelait maintenant à nouveau, simplement par son nom : « Javier, où t’étais-tu donc caché ? »

Javier le reconnut : c’était le Christ. Mais cette reconnaissance ne fut pas immédiate. Il dut d’abord traverser un chemin de purification, se détacher de ce « moi » que son arrogance avait élevé en muraille. Il dit « oui » à ce processus, mais passa auparavant par diverses expériences, notamment les mouvements spirituels du New Age, très en vogue en Californie. Cependant, quelque chose en eux ne correspondait pas à sa nature intérieure. Il découvrit que la quête d’équilibre spirituel était aussi — voire plus — exigeante que celle du succès physique et sportif, avec une différence essentielle : dans la première, on ne lutte pas contre un autre, mais pour un autre.

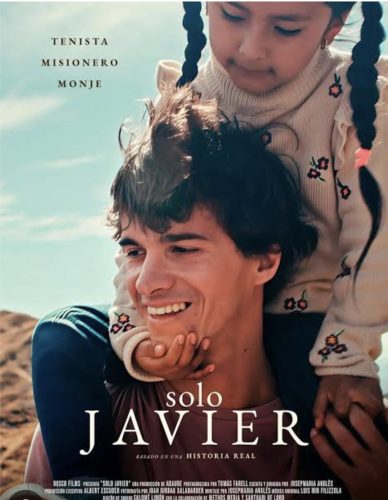

Le film Solo Javier, du réalisateur Josepmaria Anglès, parvient à capter avec réalisme ce moment décisif : celui où l’on se laisse transformer par la rencontre avec l’autre. Un autre souvent perçu comme marginal ou exclu, mais qui, dans l’histoire de Javier, n’est ni l’objet d’une cause ni le symbole d’un militantisme. Javier ne s’engage pas dans des mouvements politiques ou sociaux en défense des sans-abri ; il se laisse simplement façonner par l’un d’entre eux, qui devient son ami. Et plus encore : il écoute ses paroles comme celles d’un maître :

« Tu n’auras jamais assez de ce qui, en vérité, ne peut pas te combler. »

Si l’on devait présenter le film de sa vie, Solo Javier se résumerait ainsi : l’histoire d’un jeune homme qui s’est dépouillé de tout, même de son nom de famille, car son seul désir était que le Seigneur l’appelle simplement par son prénom et le conduise jusque dans les recoins les plus profonds du cœur humain. L’histoire de quelqu’un qui, après avoir goûté à la puissance du succès, a su modeler son cœur et sa volonté pour les offrir à l’unique qui pouvait le conduire vers l’eau vive, celle qui étanche la soif d’infini.

Javier non seulement retrouva la foi, mais il l’expérimenta. À peine une semaine après avoir atteint le sommet de la popularité grâce à son triomphe au championnat de padel-tennis, il prit un sac à dos et partit en mission au Pérou. Il ne se reconnaissait pas encore comme catholique, mais comme un chercheur de Dieu. Il savait qu’il n’était pas là pour mener un projet humanitaire personnel, mais pour vivre une rencontre réelle avec la souffrance de l’homme.

L’approfondissement de son amitié avec un sans-abri le conduisit vers les quartiers périphériques du Pérou. Là, aux côtés d’enfants pauvres, de nouveaux amis et d’un prêtre, il se dépouilla non seulement de ses biens matériels, mais aussi de l’orgueil qui l’empêchait de demander pardon et de reconnaître que, derrière toutes ses expériences — et surtout derrière les plus démunis — se trouvaient les yeux du Seigneur, fixés sur lui.

L’aventure de sa vie ne s’arrêta pas là. Le Seigneur le mena jusqu’à la pauvreté la plus radicale et la plus exigeante : la solitude de l’ermite. Il renonça à toute ambition personnelle, tel un Charles de Foucauld de notre temps, et passa ses derniers jours enfermé dans un couvent, malade. Mais cette maladie fut son ultime voyage, celui qui le conduisit à l’expérience réelle de toucher le visage de Dieu, au-delà de cette vie, offrant sa souffrance pour nous, pour tous les pauvres.

« Pour ceux qui aiment Dieu, tout concourt à leur bien. » Je me souviens qu’un jour, on demanda à quelqu’un : — Avez-vous jamais connu un saint personnellement ? Et il répondit : — Oui. J’ai connu une femme alitée depuis longtemps, les jambes paralysées, et, je crois, en douleur constante. Chaque fois que je la visitais, elle rayonnait de joie. Je lui demandai comment elle pouvait être si joyeuse en permanence. Elle répondit qu’elle savait qu’elle sauvait beaucoup d’âmes pour Dieu, et qu’elle considérait que c’était un privilège de pouvoir le faire pour Lui ! Je crois que certains pourraient penser que Dieu est masochiste et qu’Il exige la souffrance en échange des âmes, mais je crois plutôt que, lorsqu’on aime depuis la croix — depuis la douleur — cet amour paraît plus pur, plus inconditionnel et gratuit. (Lettre écrite par Javier à son père en 2005.)

Javier fut un mélange étrange de Charles de Foucauld, François d’Assise, saint Augustin et Thérèse de l’Enfant-Jésus. Et c’est naturel, car tous furent des chercheurs de Dieu ; ils touchèrent le péché du monde avant de livrer leur vie.

« J’ai trouvé un livre de saint Augustin qui m’a éclairé sur ce que, dans la mesure de notre foi, nous recevons chaque fois que nous communions, que nous nous confessons et que nous recevons le baptême : la grâce. Et on appela saint Augustin le “docteur de la grâce de Dieu”, car, profondément esclave de son incapacité à la chasteté, il fit l’expérience du péché et de la misère de l’homme sans Dieu — une vie “faite d’une énigme terrible et douloureuse”, remplie “d’angoisses et d’insatisfactions”… C’est pourquoi le saint s’enfonça de misère en misère, cherchant toujours à arracher aux créatures humaines un peu de satisfaction personnelle — comme cela nous arrive à tous. Ainsi, dans tout éloignement de Dieu, on dit “Que ma volonté soit faite” au lieu de “Que ta volonté soit faite”… Et tout cela reflète, d’une manière bien pauvre, la misère dans laquelle se trouve l’homme actuel, éloigné de Dieu et abandonné “à ses passions infâmes” et “aux désirs de son cœur”. Triste, seul, insatisfait… Et tout cela, saint Augustin aussi l’a vécu. Mais il ne s’y est pas arrêté : cherchant une vie plus heureuse, il finit par rencontrer la richesse de l’Église catholique. Et qu’y trouva-t-il ? Que trouvons-nous ? La vie de la grâce. Ce n’est pas l’homme qui doit s’unir à Dieu, mais Dieu qui descend pour étreindre l’homme. » (Lettre de Javier à son frère Mauricio, 1995.)

Le film Solo Javier nous rend l’espérance, car il parvient à transmettre, d’une manière intime et personnelle, quelque chose du mystère insondable de Dieu, comme s’Il nous parlait Lui-même à travers cette histoire.

Il n’est pas facile de montrer l’attrait du mystère qui habite les vies monastiques et le fruit silencieux de la contemplation. À première vue, on pourrait croire qu’« il ne se passe rien ». Mais ce film démontre le contraire : dans ce silence apparent, tout se joue. Il révèle le fruit d’un cheminement : celui d’un jeune homme, Javier, devenu un homme avec Dieu.

Pour les séances programmées dans le monde, voir le site