L’euthanasie et l’aide au suicide sont à l’ordre du jour : quel pays (occidental en particulier) n’y a pas été confronté – au moins à travers quelques notes médiatiques – durant ces derniers mois ? Qui n’a pas entendu parler du « tourisme de la mort » qui met au devant de la scène la ville de Zurich, où des personnes de toutes nationalités peuvent venir recevoir le poison mortel qui les fera passer « en douceur » de l’autre côté[1] ? En effet, l’assistance au suicide est tolérée en Suisse, pour autant qu’elle ne soit pas due à « un mobile égoïste »[2]. Un certain vide juridique (en partie volontaire)[3] permet ainsi à des associations telles « Dignitas [4]» ou « Exit[5] » d’offrir leurs services depuis plusieurs années.

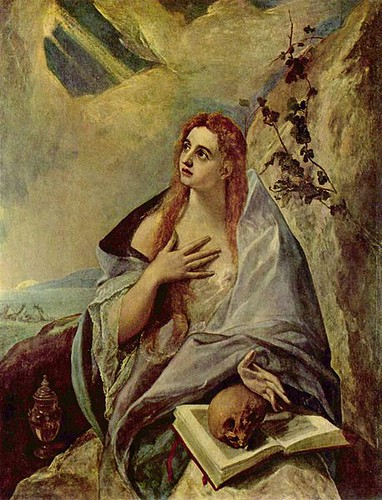

El Greco, Marie Madeleine pénitente

Questions éthiques

Nombreuses sont évidemment les questions qui surgissent face à ces pratiques, par exemple : à qui revient leur mise en œuvre ? Au personnel de santé ? En Allemagne, les médecins ne veulent pas être impliqués car ils estiment que cela ne correspond pas à leur rôle de soignants (ils sont en cela cohérents avec le serment d’Hippocrate, récemment publié sur ce blog).

Aider une personne à se suicider, est-ce un acte de compassion (pour qu’elle ne souffre plus) ou un acte d’abandon (je ne souhaite pas être affecté par la souffrance de cette personne ou je ne me sens pas la force de la porter avec elle, alors je l’aide à mourir) ?

Enfin, la dignité humaine est souvent invoquée comme critère pour légitimer l’euthanasie ou l’assistance au suicide : décider de sa mort, c’est pouvoir mourir « dans la dignité ». Mais qu’est-ce qui fait qu’un homme est digne ? Est-ce l’absence de maladie ? Est-ce le fait d’être complètement autonome ? Est-ce mon ressenti, c’est-à-dire un sentiment subjectif de dignité ou d’indignité qui pourrait varier au gré de mon humeur, de mes difficultés ou de mon état de santé ?

Une pente glissante

Comme l’écrit José Pereira dans un article récemment paru dans la revue Current Oncology[6], les différentes législations se sont dotées de garde-fous pour tenter d’éviter les dérives mais, selon cet auteur, ils ne sont qu’illusion. En effet, il observe (notamment aux Pays-Bas et en Belgique où l’euthanasie a été légalisée respectivement en 2001 et 2002) que, si l’euthanasie et l’assistance au suicide n’étaient réservées au départ qu’à un petit nombre de malades en phase terminale, certaines juridictions en élargiraient de plus en plus l’indication: aux Pays-Bas, une personne de plus de soixante-dix ans qui se sent « fatiguée de vivre » peut demander qu’on l’aide à mourir. Ainsi, dans ce pays, l’euthanasie semble être passée de l’état de solution ultime à celui d’intervention précoce ! M. Pereira observe également que les législations en ce domaine sont souvent transgressées et que ces transgressions ne sont pas poursuivies. C’est le phénomène « de la pente glissante » : on tolère une transgression de la loi et quand ça devient une habitude, on change la loi. Par exemple, dans tous les pays concernés, on exige que la personne qui demande l’euthanasie ait au préalable donné son consentement écrit (c’est une pratique courante pour nombre d’interventions sur le corps humain qui n’ont en principe pas une issue fatale). Elle doit alors avoir été dûment informée de la procédure mais également des alternatives qui peuvent lui être proposées (c’est là aussi que le bât blesse, notre auteur montrant comme les médecins actuels sont peu formés en médecine palliative). Ainsi, il y aurait cinq cents euthanasies par année aux Pays-Bas, effectuées sans le consentement des patients (ce qui correspond à une personne euthanasiée sur cinq). De même, tous les cas d’euthanasie ne seraient pas rapportés contrairement à ce qu’exige la législation.

Questions essentielles

Les promoteurs de l’assistance au suicide et de l’euthanasie les considèrent comme un progrès, une participation libre de chaque personne à sa propre mort. « J’ai construit ma vie, ne puis-je pas construire ma mort ? Est-ce que je ne sais pas moi comment mourir et à quel moment ? » Il est vrai que les valeurs de choix et d’autonomie de la personne sont essentielles mais elles ont aussi leurs limites. N’est-ce pas un peu osé d’affirmer que je sais exactement ce qu’il me faut ? La vie dont je vis actuellement en suis-je la source, l’origine ? Si cette vie ne vient pas de moi, mais que je la reçois jour après jour, puis-je vraiment affirmer, sans me mentir à moi-même, que j’en suis le seul maître et seigneur ? Si je reçois ma vie, ne devrais-je pas, dans une même logique, recevoir ma mort ? Quelle est mon attitude face au réel : est-ce une attitude revendicatrice, qui veut en prendre une partie et laisser ce qui ne me convient pas ou est-ce une attitude d’ouverture qui accueille le réel sans condition, sans préjugé ? En effet, de nos jours, on cherche à tout prix à supprimer toute forme de souffrance, considérée comme absurde, destructrice. Cependant, elle fait partie de notre condition humaine et en voulant s’en extirper, on se déshumanise.

La pente glissante dont parle M. Pereira est bien entamée dans certains pays : cela signifie que nombre de personnes se considérant ou étant considérées comme « inutiles » sont facilement supprimées, le fait de les tuer apparaissant alors davantage comme un geste compassionnel que criminel ! Ainsi la vie humaine n’est-elle plus considérée comme étant digne d’un respect inconditionnel qui semble être de plus en plus conditionné par une multitude de choses et, en particulier, dans notre société matérialiste, par la productivité et la capacité de consommer. La souffrance arrive alors comme un grain de sable dans ces beaux rouages du consumérisme, bienheureux grain importun qui vient nous rappeler que ces rouages qui tendent de nous aveugler en voulant nous vendre un bonheur superficiel n’ont cependant pas le dernier mot sur notre finalité : nous sommes faits pour davantage que la consommation. Notre malaise face à la souffrance vient notamment de cette discordance entre l’idéal consumériste proposé et la réalité : toute forme de souffrance, voire toute forme de contrariété, est alors considérée plutôt comme un obstacle que comme la possibilité d’un chemin, pour soi et pour son entourage. La souffrance, comme toute forme d’épreuve, peut heureusement être aussi une opportunité de croissance, d’enrichissement humain.

Nous avons à Genève une amie qui souffre depuis cinq ans d’une sclérose latérale amyotrophique. Cette maladie dégénérative la paralyse petit à petit. Elle n’a d’abord plus pu marcher ; maintenant, elle ne peut plus parler ; elle arrive encore à déglutir mais ne bouge plus que les yeux. A trente-huit ans, elle est redevenue complètement dépendante. Cependant, à mesure que son handicap physique grandissait, s’est développé en elle une magnifique vie intérieure. Grâce aux technologies informatiques adaptées à ce type de handicap, elle écrit énormément avec beaucoup de talent et d’humour. Sa mère s’occupe courageusement d’elle, avec tendresse et humilité. En effet, notre amie a tant d’amis : c’est impressionnant de voir son rayonnement, de voir comme elle nous redonne vie par sa confiance en la vie malgré les souffrances endurées et bien réelles pour elle-même, sa mère et leur entourage ! Toute personne, quelles que soit ses limites, son handicap, sa souffrance n’a-t-elle pas quelque chose à me dire, n’a-t-elle pas quelque chose à donner, quelque chose d’unique que personne ne pourra dire ou faire ou donner à sa place ? Mais pour pouvoir donner, transmettre, communiquer encore faut-il qu’il y ait quelqu’un pour recevoir, pour entendre, pour s’ouvrir !

Le plus grand besoin de l’homme n’est-il pas celui d’une compagnie, d’une présence ? Combien plus ce besoin de compassion se fait-il sentir dans l’épreuve, dans la maladie, dans l’agonie ? Mon attitude, dès lors, ne doit-elle pas être celle de celui qui se tient là, tout proche, parfois sans paroles mais simplement pour offrir la consolation d’une présence aimante ? C’est ce que propose notamment la médecine en soins palliatifs : en plus des compétences techniques qui permettent de soulager au maximum les symptômes d’une maladie, il y a cette irremplaçable présence humaine qui accompagne jusqu’au bout du chemin : cette ultime épreuve, qu’on appelle agonie, n’est-elle pas la dernière étape du chemin qu’il ne faudrait pas amputer sous peine d’amputer sa propre humanité ?

Face au mystère de la souffrance, il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour la soulager ou même, quand cela est possible, la supprimer, mais c’est la souffrance qu’il faut faire disparaître et jamais la personne qui souffre sous peine de souscrire à une nouvelle forme de barbarie.

Dr. Pascale della Santa

[1] http://www.tsr.ch/video/emissions/mise-au-point/389009-tourisme-de-la-mort-a-zurich-l-association-dignitas-aide-les-etrangers-atteints-de-maladies-incurables-a-mourir-ce-reportage-diffuse-sur-la-chaine-anglaise-bbc-a-fait-scandale.html#id=389009

[2] Art. 115 du Code Pénal Suisse: http://www.admin.ch/ch/f/rs/311_0/a115.html

[3] http://www.bj.admin.ch/content/bj/fr/home/dokumentation/medieninformationen/2011/ref_2011-06-29.html

[6] Legalizing euthanasia or assisted suicide: the illusion of safeguards and controls; Pereira J. MBChB Msc, Current Oncology 2011Apr; 18 (2):e38-45.