"Comme cette maison n’a pas de fondations / Elle possède un système de mon invention / La maintiennent dans les cieux / Les anges que j’ai demandé à Dieu". C’est au rythme de l’accordéon de ce vallenato [1], “la maison dans les airs” du maître Rafael Escalona, qu’à Bogota, l’on faisait ses adieux à Gabriel García Márquez, décédé le 17 avril 2014. Des papillons jaunes, un aquarium avec des poissons jaunes, l’évocation des souvenirs des éternelles soirées avec “Gabo”, autant d’hommages posthumes envers l’écrivain qui mit tout son talent littéraire à rendre crédible la réalité non domestiquée et les espérances les plus tenaces des hommes et des femmes du continent latino-américain.

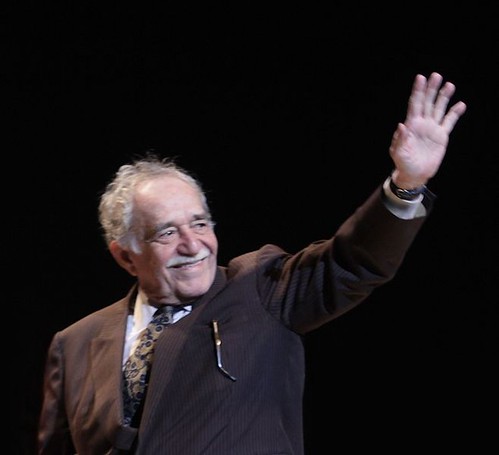

CC BY Festival Internacional de Cine en Guadalajara

Parmi ces espérances, celle de voir sa chère Colombie – et à travers elle, tous nos pays – libre de la violence qui condamne tant d’hommes et des femmes à ces formes de mort lente que sont la faim, l’anonymat, la solitude et l’oubli. C’est la matière première de son œuvre qu’il a lui-même vécue dans sa propre chair. Ainsi, pendant son séjour à Paris en 1955, attendant un chèque qui ne viendra jamais, de la part du journal El Expextador (Le Spectateur), souffrant de la faim et de la solitude dans la “ville des lumières”, il écrit la nouvelle Pas de lettre pour le Colonel [2] (terminée en 1956 et publiée en 1961). C’est l’histoire d’un colonel qui attend depuis 15 ans, jours après jours, le courrier qui lui annoncera la venue de sa pension de guerre, promise pour sa participation à la dernière guerre civile de son pays. Une attente qui s’affronte à la faim, à la maladie, au compte inexorable de la vieillesse, au deuil d’un fils mort au cours d’une rixe. Une attente qui n’a pas d’autres fondements que la décision d’attendre. Cette décision, prise dans cette marge de liberté toujours plus étroite qui lui reste, est celle qui confère au colonel son irréductible dignité. Il n’est plus un de ces pauvres anonymes que chiffrent avec froideur les statistiques des indices de pauvreté, mais il est un “quelqu’un”, un visage, qui décide d’attendre comme une forme de (sur-)vie. Dans un dialogue dense et sobre à la fois, sa femme, compagne fidèle du colonel, l’affronte, pas seulement à propos du sens d’une telle attente, mais aussi, et plus radicalement, pour savoir si cette attente suffirait à répondre aux nécessité présentes, ne serait-ce que pour manger.

“La femme perdit patience.

– Et pendant ce temps que va-t-on manger, demanda-t-elle, en attrapant le colonel par son col de flanelle. Elle le secoua avec énergie. Dis-moi, ce que l’on va manger.

Le colonel eut besoin de soixante-quinze ans – les soixante-quinze ans de sa vie, minute après minute – pour pouvoir en venir à cet instant. Il se sentit pur, clair, invincible, au moment de répondre :

– de la merde.” [3]

Ce dialogue n’a pas d’autre témoin que le lecteur à qui il est formulé la question urgente pour celui qui souffre et qui, cependant, décide d’attendre. Ce ne sont plus, dès lors, les pauvres des livres, mais bien ceux qui nous regardent dans nos rues, dans nos quartiers, à la sortie du métro, dans les maisons de retraite, parmi les laveurs de pare-brise aux feux d’intersection : que disent ces visages ? Qu’attendent-ils ? L’attente est-elle aussi nécessaire que le pain de chaque jour ? Et moi, que fais-je ? Ce sont les questions qui donnent figure à la possibilité que nous avons de nous faire “prochains”, “gardiens” pleins de compassion de nos compagnons en humanité, et non seulement spectateurs. Mais ces questions permettent aussi qu’on reconnaisse ces pauvres avec leurs noms, leur histoire, leurs fatigues et leurs joies.

A ces pauvres de chair qui nous regardent et nous interpellent, Gabriel García Márquez offrit son talent, son imagination et les mots de ses œuvres. Ainsi l’exprime un passage significatif de son discours à Stockholm, en 1982, lorsqu’il reçut le prix Nobel de Littérature : “Une réalité qui n’est pas celle du papier, mais qui vit avec nous et détermine chaque instant de nos innombrables morts quotidiennes, et qui nourrit une source de création insatiable, pleine de douleur et de beauté, de laquelle ce Colombien errant et nostalgique n’est qu’un bénéficiaire de plus parmi d’autres, distingué par la chance. Poètes et mendiants, musiciens et prophètes, guerriers et racailles, toutes les créatures de cette réalité effrénée ont eu très peu à demander à l’imagination, parce que le plus grand défi fut pour nous l’insuffisance des moyens conventionnels pour rendre notre vie crédible. C’est cela, mes amis, le nœud de notre solitude.” [4]

Alberto Toutin ss.cc.

(traduit de l’espagnol par D.C.)

[1] Genre musical populaire de Colombie dont Gabriel García-Marquez s’inspire amplement dans son œuvre.

[2] El coronel no tiene quién le escriba, Bogota, 1961.

[3] La versión espagnole dit : “mierda”, confondant l’indéfini et le panache. Le colonel laisse ainsi entendre qu’il choisit radicalement l’attente plutôt que les compromissions.

[4] Lire son discours en français :

http://www.vanityfair.fr/actualites/international/articles/discours-nobel-gabriel-garcia-marquez-la-solitude-de-lamrique-du-sud/13769

En espagnol : http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1982/marquez-lecture-sp.html