L'exposition "Follow the Heart", actuellement à Shanghai, au Musée des Himalayas, et à partir du 13 mars au CAFA Art Museum de Pékin, est un évènement d'importance, de ceux qui font date dans l'histoire de l'art.

« Je cherche à rendre visible ce que nous ressentons.

Non pas seulement ce que je ressens, mais ce que nous ressentons. »

(Sean Scully, New York, 1986)

Photo : © Liliane Tomasko (Mooseurach, Allemagne, 2002)

Ce n'est certes pas la première exposition retraçant la carrière du maître de la ligne, horizontale et verticale, mais c'est la première fois qu'une rétrospective de son œuvre voyage sur le sol chinois —et non seulement cela : c'est la toute première fois que les musées chinois consacrent une rétrospective à un artiste occidental, quel qu'il soit. Tandis que la Chine, dernièrement, s’est fait surtout remarquer par son art "pop", ironique et politique, il est surprenant et révélateur que l’honneur de cette première ait été accordé, non pas à l'une des rock-stars du « pop’ art » — à un Damian Hirst par exemple, ou à un Murakami — mais à Sean Scully, un artiste silencieux et contemplatif.

A travers une centaine d'œuvres réalisées entre 1964 et 2014, l'exposition trace un portrait complet de l'artiste : ses tissages de peinture aux couleurs électriques des années 60, ses années londoniennes ; ses compositions sévères, presque puritaines, de la fin des années 70, après qu'une bourse lui permit d'intégrer Harvard et de s'installer durablement sur le sol américain ; back-and-front, la fameuse peinture qui en 1981 marque un tournant dans son oeuvre, qui prend à partir de ce moment une direction plus humaniste, vivante et incarnée ; enfin, les "murs de lumière" des années 2000 et jusqu’à l’émouvante série des Lear (2013-2014), avec laquelle une dimension de tragédie entre dans l’œuvre de Scully. Cette rétrospective historique nous donne l’occasion de nous pencher sur une oeuvre qui s’est imposée progressivement, sans tambours ni trompettes, par la force de son élégance et de sa profondeur, une oeuvre à part, qui échappe à toutes les classifications.

"Follow the heart." Le titre de l’exposition interroge la source, le pourquoi de cette œuvre. D’où vient-elle ? Quelle est sa raison d’être ? Qu’est-ce qui a bien pu pousser cet homme a peindre des lignes, horizontales, verticales, patiemment, passionément, depuis plus de cinquante ans, dont une large partie passée dans l’obscurité, à contre-courant d’une culture qui magnifie la diversité et l’immédiateté ? Si la peinture de Sean Scully est humaine, émouvante, il n'est pas de ces artistes qui peignent au gré de leurs émotions, avec tout ce que cela suppose d'instabilité et de subjectivisme. Il y a de l’ordre et de la continuité dans son œuvre. Pour autant, il n’est pas non plus de ces artistes qui suivent (expriment, illustrent) une idée, qu'elle soit politique, philosophique ou religieuse. Enfin, s'il est aujourd'hui un des artistes les plus reconnus au monde, il n'est pas davantage de ceux qui se sont fait un nom en suivant les modes et les goûts du moment, ou qui surfent sur les courants du marché de l'art. S'il n'a jamais cherché le succès, et l'a même parfois dédaigné en empruntant des voies austères, difficiles, Sean Scully y a toujours cru : il a travaillé avec foi, certain que c'est la qualité de son œuvre et sa vitalité intérieure, et elles seules, qui attireraient sur elle en temps voulu une attention non pas passagère et superficielle, mais réelle et durable.

Sean Scully, Wall of light Desert Night, oil on linen, 1999

"Follow the heart." Ce titre nous indique la clef de l'œuvre de Scully, de sa fraîcheur, en même temps que le secret de l’extraordinaire persévérance de son auteur. Pour paraphraser Henri Matisse, Sean Scully ne part pas de "rien" (car partir d'une quelconque émotion, d'une idée ou de la mode, c'est partir de rien, ou du moins de bien peu), il part d'un amour, c'est à dire d'une relation à la fois gratuite et féconde avec quelque chose que l’artiste contemple. [1] Ce « quelque chose » et cet amour se déclinent de trois manières, selon que l’on considère la composition matérielle de ses toiles, leur sujet formel, ou leur fonction, c’est à dire leur rapport au spectateur.

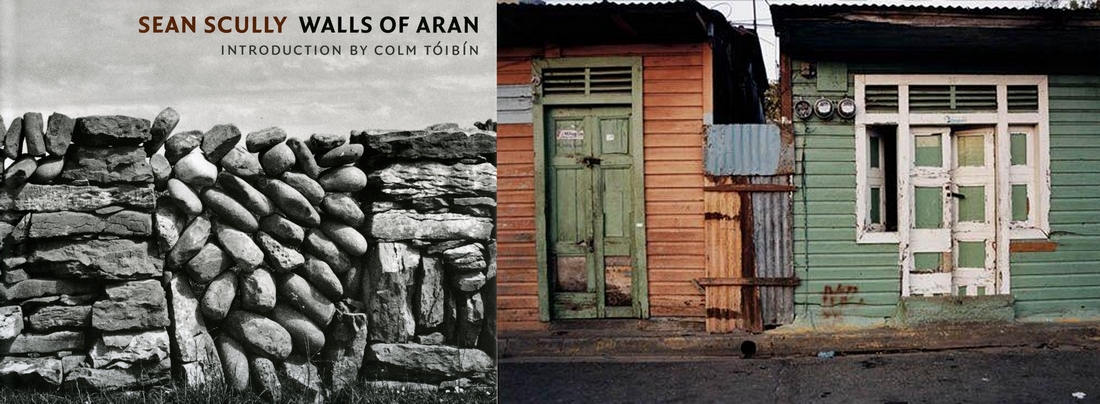

Ce qui frappe le spectateur au premier coup d'œil, c'est la beauté des couleurs, la richesse des textures et l'équilibre des formes. Il y a chez Scully un amour de la matière. Celle-ci n'est pas d'abord instrumentalisée à des fins symboliques ou narratives, mais aimée pour elle-même. Il y a de la beauté dans une peinture de Scully, et il y a du plaisir dans cette beauté. Plaisir de peindre, et plaisir de regarder. Quant à l'ordre de ses toiles, la "grille", elle porte la mémoire des lieux qui ont nourri la vie du peintre et donné forme à son imaginaire. Dans les années 60, alors qu'il habite en banlieue de Londres, horizontale et verticale émergent dans sa peinture comme évocation de la ville, de ses rues et de ses lumières. En 1969, Scully découvre avec émerveillement le Maroc et son art de marier avec élégance couleur et géométrie, en particulier dans les textiles et les tapis. Dans les années 90, il voyage en République Dominicaine et photographie avec enthousiasme ces façades de maison dont les planches usées, délavées, forment une composition abstraite et pourtant si humaine, si "figurative", entre les lignes de laquelle le cœur attentif sait lire l'histoire, la vie et la souffrance de ceux qui les habitent. Enfin, la magnifique série des "murs de lumière", dans laquelle la matière de ses peintures acquiert une liberté et une expressivité plus grande encore, voit le jour dans le sillage d'un retour de Scully à ses racines irlandaises, et en particulier de sa découverte des centenaires murs d'Aran, dont les pierres sèches s'agencent solidement et naturellement, horizontalement et verticalement. Il en va de la peinture sous le pinceau de Scully comme de Kes, le faucon dans le film homonyme de Ken Loach. Lorsque le jeune Billy montre son faucon à son instituteur, celui-ci, admiratif, demande si l'animal est apprivoisé, à quoi l'enfant répond, indigné : "Non monsieur, il est sauvage. Il a sa dignité. On ne l'apprivoise pas, on lui donne des ordres." Si elle est ordonnée, la matière chez Scully n'est pas apprivoisée : elle garde son naturel, sa liberté.

Deux photos de Sean Scully : les murs d’Aran (catalogue d’exposition) et une façade de maison en République Dominicaine (Santo Domingo for Nené, 1999)

Mais le sujet des peintures de Sean Scully ce ne sont ni les murs d’Aran ni les façades de maisons, mais l’homme qui a bâti ces murs et s’y abrite, l’homme qui construit ces maisons et les habite. Son travail naît d’un amour et d’une recherche du visage humain. Dans un monde qui glisse de plus en plus dans le matérialisme, Sean Scully peint à contre-courant : en partant des œuvres humaines, matérielles, il remonte vers leur source spirituelle. Comme un détective cherchant à élucider un crime, Sean Scully cherche à élucider le mystère de l’homme, et pour cela il part des empruntes laissées par l’homme dans ses œuvres, et remonte de l’effet vers la cause. Sous le pinceau de l'artiste, les bandes horizontales et verticales perdent leur caractère abstrait et deviennent riches d'expérience humaine : ce qui passione l’artiste, c’est avant tout la relation qui s’établit entre les briques de couleur, et ce rapport, laissé délibérément libre, ouvert, exprime tout le spectre des relations humaines, de la violence et de la solitude à la tendresse et à l'amour.[2] Et puisque l’amour suppose la liberté et que la liberté entraîne l’imperfection, l’artiste ne fait pas la guerre aux imperfections de sa peinture, qui garde aux frontières, comme dans sa texture, son caractère libre, imprévisible, imparfait (contrairement, par exemple, aux lignes soigneusement et rigidement délimitées d’un Mondrian). Chaque toile de Sean Scully a un point de référence en dehors d’elle-même —un visage aimé, un lieu, une expérience—, souvent identifié par le titre de l’oeuvre : Liliane, Lear, Maestà, etc.

Il est un troisième amour derrière le pinceau de Scully : l'amour de ceux à qui la peinture est destinée. Qui se laisse toucher par un tableau de Scully, comme par toute vraie œuvre d'art, se sent enveloppé par quelque chose de plus grand. Ce n'est pas tant le fait "d'aimer" cette peinture qui décrit le mieux cette expérience (car l'alternative j'aime/j'aime pas suppose que le spectateur reste au centre et par conséquent qu'il n'y a pas encore de vraie rencontre), mais plutôt la surprise d'être aimé : quelqu'un a travaillé dur, et longtemps, pour m'offrir cette expérience, pour m'ouvrir cette fenêtre sur son monde intérieur, sa contemplation, son amour de l'être. "Je fais en sorte […] de rendre accessible pour d’autres la tendresse de mon cœur »[3], disait Matisse, l'artiste dont Sean Scully est sans doute spirituellement le plus proche. L'œuvre de Scully n'est pas une "expression de soi" fantaisiste ou subjective, mais un moyen pour l'artiste d'expliciter la raison pour laquelle il aime si intensément ce qu'il regarde et nous faire participer à sa contemplation et à la joie qui en découle. Un jour où toute une série de toiles de grande taille étaient alignées contre les murs de son studio à Chelsea, dans l’attente d’être emballées et expédiées pour quelque exposition, son fils Oisin, qui tenait alors tout juste debout, entreprit de parcourir le studio d’une toile à l’autre, déposant un baiser sur chacune d’entre elles. Evoquant ce souvenir, Sean Scully le commenta en souriant : "Il les bénissait pour le travail qu’elles allaient faire dans le monde." Ce qui juge la valeur d'une œuvre, ce n'est pas tant la quantité de travail que l'artiste y a mis, mais plutôt ce travail de l’œuvre sur les cœurs qui la reçoivent.

Sean Scully, Lear, huile sur aluminium (2013-2014)

D'un point de vue artistique, Sean Scully est de ces solitaires qui sont paradoxalement les véritables protagonistes de l'histoire de l'art : leur art tire sa substance d'une contemplation vivante de la réalité et d'un réseau d'influences qui plonge généreusement ses racines dans l'histoire de l'art, mais pour y établir des relations si personnelles qu'elles échappent à tout mouvement artistique et à toute classification générale. Dans le cas de Scully, il faudrait nommer au premier rang de ces relations nourricières : Mondrian, Rothko, Morandi, Matisse et, plongeant plus loin encore, Duccio et Cimabue.[4] Mais lorsque je le rencontrai pour la première fois et lui demandai quelle avait été son influence principale, celle qui avait été la plus décisive pour faire de lui l’artiste qu’il est aujourd’hui, sa réponse fut des plus inattendues. Alors que je m’attendais à entendre l’un des noms cités plus haut, Sean Scully répondit : « Ma grand-mère. Elle a eu une très grande influence sur moi. C’était une personne très religieuse. Elle était immigrante, d’origine irlandaise. Elle avait sept enfants, qu’elle a élevés seule. Elle travaillait tout le temps : sept jours par semaine, et jusqu’à 18 heures par jour. Mais elle avait un esprit extraordinaire. C’était une femme très simple. Il y avait en elle quelque chose de noble. Et elle avait… une joie de vivre, un amour de la vie ! » C’est encore ce souvenir et cette expression (« a joyful grasp on life ») qui expriment le mieux la source dont naît l’oeuvre de Sean Scully : un amour de la vie qui est à la fois travail, fécondité et joie de vivre.

A LIRE EGALEMENT SUR TERRE DE COMPASSION

|

|

|

|

Les gouaches découpées de Matisse au MoMA : le mystère de la « seconde vie » de Matisse de Paul Anel |

Un Artiste au Secours de la Grèce de Paul Anel |

Sean Scully : le peintre de la compassion de Jacques Bagnoud |

[1] « On part d’abord d’un objet. La sensation vient ensuite. On ne part pas d’un vide. Les peintres dits abstraits aujourd’hui, il me semble que beaucoup trop d’entre eux partent d’un vide. Ils sont gratuits, ils n’ont plus de souffle, plus d’inspiration, plus d’émotion, ils défendent un point de vue inexistant ; ils font l’imitation de l’abstraction. » (Henri Matisse, Propos recueillis par André Verdet, 1952)

[2] « [I] make paintings that are figurative, or put it another way, that concerned with the memory of the human figure. I paint relationships. I don’t paint abstractions.” in Sean Scully, David Carrier, Thames and Hudson, London, 2004

[3] Henri Matisse, Lettre à Sœur Jacques Marie, Vence, 20 Juin 1945

[4] Le catalogue de l’exposition « Follow the Heart » consacre également plusieurs pages aux influences de Sean Scully dans les autres disciplines, notamment en musique et en littérature. Il n’est pas étonnant de trouver en haut des listes les noms de Arvo Pärt et de Soljénitsyne. Ce qu’ils ont fait, le premier en musique et le second en littérature, n’est pas sans analogie avec ce que Sean Scully a fait en peinture. Ce dernier a adopté le vocabulaire de l’abstraction, qui depuis les années 60 avait été essentiellement utilisé de façon formelle, vide de substance, afin précisément de « le remettre au contact de l’expérience humaine », de lui redonner un coeur. Arvo Pärt et Soljénitsyne, chacun dans son domaine, se sont également approprié un vocabulaire apauvri (l’intellectualisme de la musique sérielle européenne et la spiritualité désincarnée du minimalisme américain dans le cas d’Arvo Pärt, la langue russe mise au pas de l’idéologie communiste dans le cas de Soljénitsyne) afin de le relever, de lui rendre sa capacité d’exprimer l’expérience humaine dans toute son amplitude et en particulier son ouverture à la transcendance, au sacré.